文化・歴史・神社

文化・歴史・神社

串間の歴史

この歴史の内容は、串間市が平成8(1996)年に編集・発行した「串間市史」の一部を抜粋・改編し記載したものです。また、串間市の観光情報をお知らせするため、「串間市観光協会」のホームページにリンクしている部分もあります。

串間市(宮崎県串間市)は、九州の日南海岸国定公園の最南にあり、市の南部は黒潮で有名な太平洋日向灘と志布志湾 (串間地方では有明湾とも呼んでいます)に接し、内陸部は、北西に宮崎県都城市および鹿児島県志布志市、北東に宮崎県日南市に接しています。

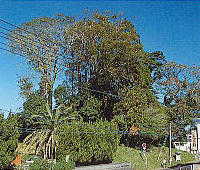

また、海岸線は大小の半島がリアス式海岸の態をなしており、戦国時代、市内に無数に存在した軍馬養成のための牧馬の名残の野生馬が生息する都井岬、海水で芋を洗って食べることで有名な文化猿の幸島、市内北部の山間部は夏でも冷涼で天然のクス原生林を有し、身も切れるほどの冷たい山水を湛えた赤池渓谷など、市内全域が自然の美しさそのままの景観豊かな田園都市です。

平成6(1994)年8月には、串間市本城地区に温泉が湧出し、「串間温泉いこいの里」 として市民はもとより近隣市町村からもたくさんの利用客が訪れ、賑わっています。

その串間市の太古から串間市誕生までの歴史を紐解いてみます。

イ)原始

- 1.旧石器時代

- 人類が地球上に誕生して200万年とも300万年ともいわれています。 長い時間の中で猿人から原人、旧人、新人へと進化していった人類は、直立歩行し、道具を製作・使用するようになりました。旧石器時代は、洪積世と呼ばれる土器の発生以前の打製石器の時代をいいますが、洪積世は寒冷な氷期とやや温暖な期が繰り返された時代で、氷期には大陸と日本列島が陸続きになり、ナウマン象などの大型動物を追いかけて人類が日本列島に入ってきた時代とされています。

- さて、串間地方の旧石器時代については、約2万年前に大噴火を起こした姶良火山の火砕流および降下火山灰の堆積により不明な状況にあります。姶良丹沢火山灰(通称シラス)は、南九州に広く分布し、市内では10~20メートルの厚さで堆積しており、旧石器時代終末期 (約1万数千年前)の遺跡とされる奈留地区の留ケ宇土遺跡では剥片尖頭器が、同じく奈留地区の後藤野遺跡ではナイフ型石器が出土しています。

- 2.縄文時代

- 狩猟・漁労・採集活動を生活基盤とする縄文時代は、土器の作製が開始されました。 その期間は、約1万年前から紀元前2・3世紀ごろまでに亘り、土器の文様等から、草創期・早期・前期・中期・後期・晩期に区分されています。旧石器時代終末期、最後の氷期が終わると気温の温暖化とともに海面が上昇し、大陸と陸続きになっていた日本列島は孤島化しました。縄文文化の特徴である土器の起源は明らかになっていませんが、日本での最初の土器は、近年の研究により1万年を下らないとするのが一般的になっています。串間市内での代表的な縄文後期の遺跡としてしては、下弓田式土器の標識遺跡として有名な下弓田遺跡(大字南方字狐塚)と三幸ケ野遺跡 (大字一氏字西谷)があげられます。下弓田遺跡は福島川の河口付近、志布志湾に面した砂丘上に立地し、県教育委員会等の発掘調査で竪穴住居跡が検出され、 縄文後期土器、弥生土器、平安時代の布痕土器等が出土し、石器では石錐(漁網用の錘[おもり])、凹石、石匙等が出土、表面採集されて います。これらの出土遺物から、当遺跡では、漁労に生業の重点をおいた営みがあったものと推察されます。これに対して市の北部、標高約140メートルの山間に立地する三幸ケ野遺跡の発掘調査では、縄文後期及び弥生時代の竪穴住居跡50軒が検出され、大量の縄文後期土器とともに磨石、石皿が出土しており、住居跡から炭化した木の実が見つかっていることから木の実類の採集、 加工を主な生業にしていたことが想定されています。

- 3.弥生時代

- 弥生時代は大陸からの新技術の伝来に起因する文化の発展、生活様式の変容、社会構造の転換の時代であります。新しくもたらされた稲作・金属器は、縄文式生活様式から状況を大きく変化させました。稲作は紀元前2・3世紀ごろには九州北部を中心に各地へ普及していったものと考えられています。串間市内の弥生時代の遺跡としては、大田井丘遺跡(大字北方大田井)、唐人町遺跡(大字西方唐人町)、三幸ケ野遺跡があげられ、遺跡の状況から首長を中心とした稲作を生業としながらの集落生活を営んでいたものと考えられます。市内各所に当時代の遺跡が点在しており、今後の遺跡調査に期待がもたれています。

- 4.古墳時代

- 弥生時代に出現した首長権は、抗争・合併を繰り広げながら次第に大きな勢力へと成長していき、古墳はこうした権力の象徴としての墳墓で、 形態的には円墳・方墳・前方後円墳等があり、こうした古墳が盛んに作られた時代を古墳時代と呼んでいます。串間地方の古墳としては、福島町古墳(県指定、円墳・前方後円墳から構成される古墳群)、 本城村古墳(県指定、円墳からなる古墳群)などがあげられます。

ロ)古代・中世

古代・中世というのは、元明天皇が皇位につかれた和銅元(708)年の奈良時代から足利将軍義昭がその実権を失った元亀3(1572)年までを呼ぶこととします。そして、その間を奈良時代、平安時代、鎌倉時代、南北朝時代、室町時代の5つの時代に分けて記することにします。

- 1.奈良時代

- 奈良時代、元明天皇の和銅6(713)年4月に日向の国の大隈、姶良、曽於、肝属の4群を割いて大隈の国とし、日向の国は臼杵、児湯、那珂、宮崎、諸県の5群となりました。日向の国を治める日向国府(今の県庁のようなもの)は児湯郡三宅(今の西都市)におかれました。当時の串間地方は、宮崎郡に属していたとおもわれます。

- 2.平安時代

- 平安時代は、延暦3(784)年から鎌倉幕府が開かれた文治元(1185)年までを指すこととします。平安時代に、現在の串間とほぼ同じ区域を支配する櫛間院が置かれました。院(周囲を垣で囲まれた建物を院と呼んでいました)は、 はじめは郡に一院が置かれたが、延暦14(795)年閏7月に制度が改まって郷院制となり、櫛間院もこのとき設置されたのです。日向の院については、5郡8院ということが昔からいわれています。それは、日向の国臼杵郡の土持院、児湯郡の新納院、宮崎郡の飫肥院と櫛間院、北諸県郡の三俣院、西諸県郡の真幸院、東諸県郡の穆佐(むかさ)院、南諸県郡(今の志布志、大崎、松山)の救仁院などがありますが、それ以外の郷院もあった記述が「宇佐大鏡」では出てくるようです。また、この時代に市木の三十五社大明神(市木神社)と北方の永徳寺、極楽寺が建立されたと伝えられています。

- 3.鎌倉時代

- 鎌倉時代は、源頼朝が平家を滅ぼして文治元(1185)年に鎌倉に幕府を開いてから元弘3(1333)年に鎌倉幕府が滅亡したときまでの約150年間をいいます。鎌倉時代の櫛間院に関する資料は、はなはだ少ないですが、「日向古文書集成」に収めてある「野辺文書」に「櫛間院田畠注進目録」と「櫛間院年貢注文」の二つの文書があり、当時の状況が概観できます。これによると、水田合計は387町6反余とあり、また櫛間院は一つの荘園であったが、租税負担によっては東方と西方という二つの地区に分けられていたようです。鎌倉時代に建てられた神社・寺院は、貞享4(1687)年の「高鍋藩寺社帳」によると、福島今町浦の富顔山泊柱大明神と福島西方の禅宗承久寺が記されています。

- 4.南北朝時代

- 後醍醐天皇の建武元(1334)年から明徳3(1392)年までの58年間を南北朝時代といいます。建武元(1334)年、野辺久盛が櫛間院の地頭となり、櫛間城を治めました。その後、野辺氏は盛忠、盛房、盛久、盛在、盛仁と続き、長禄元(1459)年までの約120年間、室町時代の半ばまで櫛間を統治し、続いて伊作氏の治世となります。南北朝時代の日向周辺の豪族は、北朝方は薩摩の島津貞久、日向の土持信栄、伊東祐持らで、南朝方には、櫛間城に野辺盛忠、志布志城に楡井頼仲、大隈に肝属兼重がいました。貞和元(1345)年に畠山直顕(日向国守護職)が南朝方を屈服させ、日向、大隈の大半の諸族を支配しました。

- 5.室町時代

- 室町時代は、明徳3(1392)年に後亀山天皇が吉野山から京都に還幸されて三種の神器を後小松天皇に授けられ、南北両朝が合一した翌年、明徳4(1393)年から足利将軍義昭が織田信長に廃された天正元(1573)年までをいいます。南北両朝が合一し、争いは次第に終わり、足利氏が京都の室町に幕府を開いて国内を治めましたが、各地の豪族はその領地の拡大を計って互いに争ったので、南北朝時代以上の戦乱の世となりました。全国的に下克上の世となり、荘園はこれらの新興武士に横領され彼らは大名と呼ばれるようになりました。名というのは荘園内の開墾地のことですが、櫛間院に名の地名は残ってなく、南方、北方、西方の「方」が名にあたるようです。

- 文明2(1470)年に伊作久逸(島津立久の弟)が櫛間城主となりましたが、その後飫肥城主・新納忠続と伊作氏との勢力争いが起こります。文明18(1486)年、島津忠廉が飫肥城主となり櫛間をも治めることとなり、その後、忠朝・忠広・忠親と室町時代の終わりまで島津氏支配が続きました。室町時代、朝鮮や明などとの外国貿易も盛んに行われましたが、倭寇船と区別するため政府の派遣船を勘合符船とよび、これを勘合符貿易と呼びました。勘合符貿易航路は、元は瀬戸内海を通って唐津の港を中心に行われていましたが、山口の大内氏が幕府にそむいたことから、貿易航路が堺から土佐、日向の沿岸を経由し、薩摩の坊ノ津より薩南諸島を南下して中国寧波に渡る航路がとられるようになりました。

- 幕府の遣明貿易が盛んとなり、幕府は島津氏に遣明船の保護、日向の国の浦々の警護を命じています。このようにして、島津氏の外国貿易も盛んになり、日向の沿岸、飫肥(外の浦)港、本城、崎田港は外国船の出入りが盛んになっていきました。

- 室町時代に櫛間地方(この時代に福島と称するようになった)に建立された寺社としては、北方村 高峰山興善院、市木村龍雲寺末寺 善?庵、南方龍雲寺末寺 龍峰山虎渓庵、南方金谷 福島大明神、北方村竜雲寺末寺 玉峰山正持寺、立宇津山竜岸寺、本庄村龍雲寺末寺 井泉山正観寺、福島南方高月寺末寺 神宮寺、北方村龍雲寺末寺 宝珠院、高月寺末寺 杉尾山観音寺、南方村 善福寺、南方村竜雲寺末寺 円通山勝福寺、市木村竜雲寺末寺 養寿庵、本庄村 五社大明神、北方 大屋鳥 若一王子権現、南方柱松村 天神、都井高月寺末 宮原山長勝寺、崎田村志布志永泰寺末 宝来山妙江庵など主なものがありますが、この時代に多くの寺院や神社が創建、又は再興されています。このことは、対明貿易の盛況が、櫛間の地に多くの人を集め、結果として、各派の仏教や神社が創建、再興されたものと思われます。

ハ)近世

- 1.安土桃山時代

- 織豊時代ともいい、天正元(1573)年織田信長が第15代足利義昭将軍を追放し、足利幕府が滅んでから慶長8(1603)年徳川家康が江戸に幕府を開くまでの30年間をいいます。この時代は、豪壮華麗が特色で、安土城、大阪城、伏見城などの城郭建築と極彩色の壁画に代表される時代です。また、茶道、能楽が完成し、浄瑠璃・歌舞伎などの庶民芸道が発達し、近世文化の礎となった時代です。一方、ヨーロッパ人の渡来、日本人の南方進出に伴う外来文化の導入もなされました。

- こんな時代に櫛間を取り巻く諸国の中で最も大きな影響を与えたのは薩摩藩の島津氏であり、大隈の肝属氏であり、都於郡の伊東氏でした。

- 2.江戸時代

- 江戸時代というのは、慶長8(1603)年徳川家康が江戸に幕府を開いてから徳川慶喜が天皇に大政を奉還した慶応3(1867)年までの265年間を指し、徳川時代ともいわれています。江戸時代は、大きな戦乱もなく長期にわたる平和な時代でした。17世紀半ばになると町民の経済活動が活発になり、元禄文化に代表される文化の発展もみられるようになります。この江戸時代、今の串間は、全域そのまま高鍋藩秋月氏の所領でした。豊臣秀吉の九州侵攻に島津氏とともに抗戦し敗れた秋月氏が、財部(高鍋)、福嶋(串間)に転封されたのは、天正15(1587)年で江戸開府より16年前ですが、秋月種長ははじめ財部に入りました。慶長4(1597)年居城を福嶋へ移していますが、江戸開府の翌年慶長9(1604)年には早くも財部に移転しており、以後福嶋は高鍋藩の飛地となりました。したがって、行政の中心は高鍋にあり、行政に関わる資料は福嶋にはほとんど残されていませんが、幸い幕末に至るまでの藩政についての公的記録(本藩実録等)が高鍋に残されており、一貫してその歩みを辿ることができます。秋月氏は、初代藩主種長から種春、種信、種政、種弘、種美、種茂、種徳、種任と続き、最後の藩主種殷が明治4(1871)年まで高鍋藩(財部、福嶋)を統治しています。

ニ)近現代

近現代とは、明治元(1868)年から今日までを意味しますが、その間には、明治、大正、昭和、平成と変遷してきています。以下、行政の移り変わりについて紹介します。

- 1.明治時代

- 明治時代は、徳川幕府が崩壊して、鎌倉時代以来長く続いた武家政治と呼ばれる封建制度を改めて新しい近代国家に生まれ変わりました。明治以降の串間市の動向は次のようになっています。

- 明治2(1869)年7月 廃藩置県の布告。高鍋藩は、高鍋県となる。

- 明治2(1869)年11月 全国府県統合により3府72県となり、日向の国は大淀川から北が美々津県、南が都城県となる。県の下に大区、小区が置かれ、串間地区は、第45大区と改称し、初代区長は神代勝彦、2代は伊藤権兵衛、3代は坂田諸潔、4代は長谷場泰蔵で4代区長が最後の区長(明治11(1878)年)。串間地区における小区は、次の6区(18村)。

- 第1小区 西方、高松、一氏、奴久見の4村

第2小区 南方、大平、奈留の3村

第3小区 北方、秋山、大矢取の3村

第4小区 本城、崎田の2村

第5小区 都井、大納、御崎の3村

第6小区 市木、六郎坊、海北の3村 - 明治6(1873)年1月 美々津県、都城県が廃されて、宮崎県となる。このとき、串間地区は第8大区と改称し、小区は従前どおり。

- 明治6(1873)年11月 県内14大区制となり、串間は第10大区と改称し、小区は従前どおりでした。

- 明治7(1874)年9月 県内15大区制となる。

- 明治8(1875)年4月 県内16大区制に改まると同時に、六郎坊村、海北村を市木村に合併し、串間地区は16ケ村となる。

- 明治9(1876)年8月 宮崎県は廃されて、日向の国全体が鹿児島県に併合

- 明治9(1876)年 「日向地誌」による世帯数、人口は次の表のとおり。

-

区域 世帯数 人口 串間16ケ村 合計 3,269戸 15,678 - 明治10(1877)年6月 日向16大区名を改称し、串間地区は、第103大区となり、村は従来どおり。

- 明治11(1878)年7月 地方三新法(郡区町村編成法、府県会規則・地方税方規則)を公布。

- 明治12(1879)年3月 大納村が都井村から分離。

- 明治13(1880)年1月 南方村から串間村が分離し、秋山村は串間村と合併、大矢取村は大平村に合併。

- 明治13(1880)年4月 区町村会法公布。地方自治制度の基礎が確立し、従来、法的に公認されていなかった村は、行政区画として認められる。

- 明治13(1880)年5月 大納村と御崎村が合併。

- 明治14(1881)年4月 「日向の国分県請願書」を内務省に提出。

- 明治15(1882)年3月 新宮崎県分権案が鹿児島県議会において16対12で否決。

- 明治16(1883)年3月 鹿児島県議会において新宮崎県分県案が39対1という大多数の賛同を得て議決される。

- 明治16(1883)年5月 宮崎県再置(鹿児島県から分離) このとき日向の国諸県郡を南北に2分し、鹿児島県側が南諸県郡(志布志、大崎、松山)、宮崎県側が北諸県郡となった。このとき串間地方の村は、大平村、一氏村、大矢取村、奈留村、北方村、南方村、秋山村、串間村、高松村、奴久見村、西方村、本城村、崎田村、都井村、大納村、市木村の16ケ村。

- 明治16(1883)年7月1日 宮崎県庁が開庁される。

- 明治16(1883)年7月31日 第1回県議会議員選挙実施(任期2年、定数22名)。このとき郡会議員の選出も行われる。

- 明治16(1883)年9月 那珂郡北方村、南方村が合併し、北方村となる。

- 明治17(1884)年1月 那珂郡を南北に、臼杵郡を東西に、諸県郡を東西北に分け、宮崎郡、児湯郡と県下は9郡393町村となった。

- 明治22(1889)年4月25日 市制・町村制発布。

- 明治22(1888)年5月1日 宮崎県は393町村を、5町95村とした。このとき串間地方は、次の6ケ村となった。

- 福島村 西方・高松・奴久見村の合併

- 北方村 北方・秋山・串間村の合併

- 大束村 奈留・大平・一氏・大矢取村の合併

- 本城村 本城・崎田村の合併

- 都井村 都井・大納村の合併

- 市木村 市木村

- 2.大正時代

- 明治40年ころから始まった経済不況が大正初めにいよいよ険悪化し、国と地方の行財政を整理しなければならなくなっていたが、大正3(1954)年の第1次世界大戦の勃発により大正8(1959)年頃まで未曾有の好景気が続き、大正時代の後半は、世界経済の影響を受けて次第に不景気になっていきました。

- 大正12(1923)年4月1日 郡制廃止

- 大正12(1923)年12月15日 日豊本線開通

- 大正13(1924)年 宮崎市と都城市が誕生

- 大正14(1925)年5月5日 普通選挙法公布

- 大正15(1926)年4月20日 福島村を福島町とする村議会議決

- 大正15(1926)年10月1日 福島町発足 初代町長は前村長の深江豊が就任

- 3.昭和時代

- 昭和に入ると、全世界が大恐慌に見舞われ、農村においては米価の暴落で疲弊のどん底に落ち、経済界も破産、倒産が相次ぎ失業者が街にあふれるようになりました。

- 昭和恐慌、準戦時体制、日華事変、太平洋戦争、決戦体制と続いて、昭和20(1945)年8月15日終戦となります。

- 戦後は、日本人の勤労意欲の旺盛さもあってか、昭和40年代以降高度経済成長を迎えます。昭和61(1986)年以降、土地や株が高騰していったバブル経済に入っていきますが、平成2(1990)年以降、地価・株価は急落してバブルは崩壊し、経済は混迷したままリストラの波にさらせれました。

- 注釈 : バブルとは、泡沫的な投機現象のことで、株や土地などの資産価格が、経済の基礎条件(ファンダメンタルズ)から想定される適正価格を大幅に上回る状況をさします。

- 昭和に入っての串間を取り巻く情勢を記述しますと、次のようになります。

- 昭和10(1935)年5月5日 志布志線(志布志-榎原)開通 志布志線の呼称は、昭和38(1963)年5月8日の日南線(宮崎-志布志)開通まで

- 昭和16(1941)年10月28日 志布志線(榎原-北郷)開通

- 昭和26(1951)年1月1日 福島町と北方村が合併し、福島町となる。世帯数 3,679戸、人口:19,204人となり、県下町村中、飯野町、高鍋町に次ぐ、3番目に人口の多い町となりました。

- 初代町長は、神戸俊一氏が合併後の町長選挙で当選。当時の役場構成は、次の通り。

- 福島町役場

- 1 総務課

2 税務課

3 社会課

4 会計課

5 経済課

6 土木課

7 国民健康課

串間市の誕生

- 告示写

- 宮崎県告示 第428号地方自治法(昭和22年4月法律第67号)第7条第1項の規定により、県議会の議決を経て昭和29年11月3日から南那珂郡福島町、大束村、本城村、都井村及び市木村を廃しその区域をもって串間市を置くことを定める。

- 昭和29(1954)年10月23日 宮崎県知事 田中 長茂

くしくも、この時の宮崎県知事は、串間市郡元出身の田中長茂氏でありました。 - 昭和29(1954)年11月3日 串間市発足(町村合併促進法適用)

新串間市の人口は、41,726人でした。

初代市長 谷口 静紀

初代支所長 大束・谷口 盛行、本城・内田 博美、都井・永坂 一六、市木・山内 浅一 - 平成8年頃の支所及び市役所元号について

- 年に付ける呼び名。中国では漢の武帝の時に「建元」と号したのを最古とし、日本では645年の「大化」が始めとされています。天災・事変・祥瑞・即位などによって年号を改めていましたが、明治以後一世一元とされました。

- 元号法

- 昭和54(1979)年に制定された元号に関する法律。元号について、政令で定めること、皇位継承のあった場合に限り改めることを規定する。

- 歴史上の串間市(福嶋、櫛間等)が登場した元号の一覧

-

元号名 期間 大化(たいか) 645.06.19〜650.02.15 和銅(わどう) 708.01.01〜715.09.02 延暦(えんりゃく) 782.08.19〜806.05.18 文治(ぶんじ) 1185.08.14~1190.04.11 元弘(げんこう) 1331.08.09~1334.01.29 建武(けんむ) 1334.01.29~1336.02.29 貞和(じょうわ) 1345.10.21~1350.02.27(北朝) 明徳(めいとく) 1390.03.26~1394.07.05(北朝) 長禄(ちょうろく) 1457.09.28~1460.12.21 文明(ぶんめい) 1469.04.28~1487.07.20 元亀(げんき) 1570.04.23~1573.07.28 天正(てんしょう) 1573.07.28~1592.12.08 慶長(けいちょう) 1596.10.27~1615.04.07 貞享(じょうきょう) 1684.02.21~1688.09.30 元禄(げんろく) 1688.09.30~1704.03.13 慶応(けいおう) 1865.04.07~1868.09.08 明治(めいじ) 1868.09.08~1912.07.29 大正(たいしょう) 1912.07.30~1926.12.24 昭和(しょうわ) 1926.12.25~1989.01.07 平成(へいせい) 1989.01.08~2019.04.30 令和(れいわ) 2019.05.01〜